2025.08.08

知らないと怖いこどもの病気“川崎病”

知らないと怖いこどもの病気“川崎病”

ここがポイント

-

川崎病って?

全身の血管に炎症が引き起こされ、原因不明の発熱が持続する病気です。

-

川崎病の症状は?

いくつかの特徴的な症状がありますが、症状がそろわない場合でも川崎病を発症することがあります。

-

検査・治療

血液検査やエコー検査を行い、川崎病と診断された場合は原則入院して治療を行います。

-

外来でのフォローアップ

退院後も2~3か月間の薬の服用と、その後の経過観察が必要です。

-

LINEクイズ

今回の記事に関するクイズとその答えはこちら

1川崎病って?

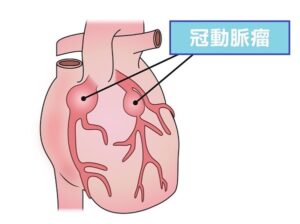

川崎病は、1967年に小児科医の川崎富作先生により報告された、全身の中小血管に炎症が引き起こされ原因不明の発熱が持続する病気です。心臓に血液を届ける血管(冠動脈)にこぶができる(瘤形成)ことが今後の生活に影響し、問題となります。

原因は不明ですが、ウイルスや細菌の感染をきっかけに免疫(体外の異物から身体を守ろうとする働き)が過剰に反応し、全身の血管に炎症が引き起こされるからではないかと考えられています。

4歳未満の乳幼児(9~11か月にピーク)に多くみられ、日本では毎年1万人以上(こども1,000人に対し3人の割合)が罹っています。

子どもの病気の中では意外に多く、適切に診断、治療しないと『こどもなのに心筋梗塞を起こす可能性がある』怖い病気の一つです。

そうならないように、ご両親が川崎病について知っておくことが重要です。

2川崎病の症状は?

川崎病は特徴的な症状で診断されます。

以下の6つの症状のうち5つ以上を認める場合は川崎病と診断されます。(定型川崎病)

ただし、下記の症状が5つ以上そろわない場合でも、その他の病気ではないと判断される場合や心臓に血液を届ける血管(冠動脈)に拡大や瘤形成を認める場合にも川崎病と診断されることがあります(不全型川崎病)。

定型川崎病で現れる症状

1.発熱

2.両方の白目が赤くなる。(両側結膜充血)

3.唇や舌が赤くなる(口唇口腔粘膜の発赤、いちご舌)

4.からだに赤いぶつぶつが出る。BCG接種痕が赤くなる(不定型発疹)

5.手のひら、足の裏が赤くなり指先が腫れる(四肢末端の変化)

6.首のリンパ節が腫れる(非化膿性頸部リンパ節腫脹)

3検査・治療

川崎病での検査

①血液検査

血液検査では、血管の炎症の影響で、白血球数、炎症反応(CRP)の上昇を認めます。その他にも肝酵素値の上昇、ナトリウム値やアルブミン値の低下を認めることもあります。

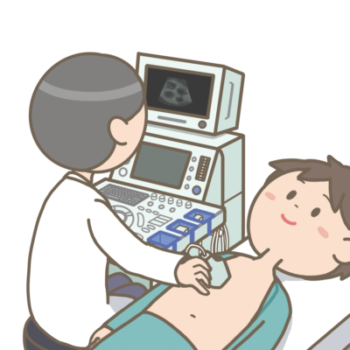

②超音波検査

心臓の冠動脈については、超音波検査(エコー検査)により冠動脈の形態の評価を行います。

発病後しばらくは繰り返し超音波検査が必要になります。

川崎病の治療

急性期(発症後1~2週間)には、炎症を抑える(解熱させる)治療が必要となり、原則として入院での治療を行います。

具体的には以下の治療法があります。

①アスピリンの内服(抗血小板薬)

②免疫グロブリンの投与(血液製剤)

③ステロイドの投与

④抗ヒトTNF‐αモノクローナル抗体の投与(血液製剤)

など

これらの治療法から症状に合わせて治療法を選択します。

多くの場合は①+②の治療で炎症が抑えられるケースが多いです。効果がない場合は、免疫グロブリンの再投与やステロイド投与、抗ヒトTNF‐αモノクローナル抗体の投与など他の治療法を併用する場合もあります。

入院期間のおおよその目安としては、順調な経過であっても2週間程度を要します。

4外来でのフォローアップ

発熱がないこと、血液検査での炎症反応値の低下、超音波検査で冠動脈に異常がないことが確認できれば退院となります。

退院後約2~3か月間は、心筋梗塞の予防、血栓予防のためアスピリンの内服が必要になります。

また超音波検査にて冠動脈の形態を定期的に観察していく必要があります。冠動脈瘤がなければ、通常5年で経過観察が終了します。

川崎病は、急性期のあいだにしっかりと炎症を抑えなければ、発症後に心筋梗塞をおこしてしまう可能性もある危険な病気です。疑わしい症状が現れた際には、なるべく早期に受診しましょう。

5LINEクイズの答え

Q1)川崎病は、どのような年齢の子どもに特に多くみられる病気でしょうか?

1. 小学生(6〜12歳)

2. 乳幼児(特に4歳未満)

3. 中学生(13〜15歳)

A1)2 乳幼児(特に4歳未満)

川崎病は4歳未満、中でも9〜11か月ごろに多くみられる病気です。

Q2)

川崎病を適切に治療しないと、どんな重大な合併症につながる可能性があるでしょうか?

1. 視力が低下する

2. 心筋梗塞を起こすことがある

3. 聴力がなくなる

A2)B 心筋梗塞を起こすことがある

川崎病は子どもの病気としては発症数が多く、治療が遅れると心臓の血管に問題が起こることがあります。

関連ワード

関連診療科ページ

-

array(1) {

[0]=>

int(178)

}

- 小児科・新生児科