がん診療における病理診断の果たす役割

がん (=悪性腫瘍) の診断は、臨床医による肉眼診断、放射線画像に基づく画像診断などを経て、最終的に病理診断によって確定されます。がんの種類は上皮に由来する腺がんや扁平上皮がん、間葉組織に由来する平滑筋肉腫や脂肪肉腫など多岐に渡り、がんの種類や原発臓器、進行度によって治療が異なります。手術検体の割面を肉眼で観察し、適切な箇所を標本作成し、そのプレパラートを顕微鏡で観察することによって最終的ながんの組織型 (=種類)、進行度 (がんの拡がり)、断端 (=がんが取り切れているか) などを診断します。詳細に記された病理診断をもとに、臨床医は患者さまごとの化学療法や放射線治療など適切な治療を選択することが出来るため、病理医は航海における羅針盤に例えられることもあります。

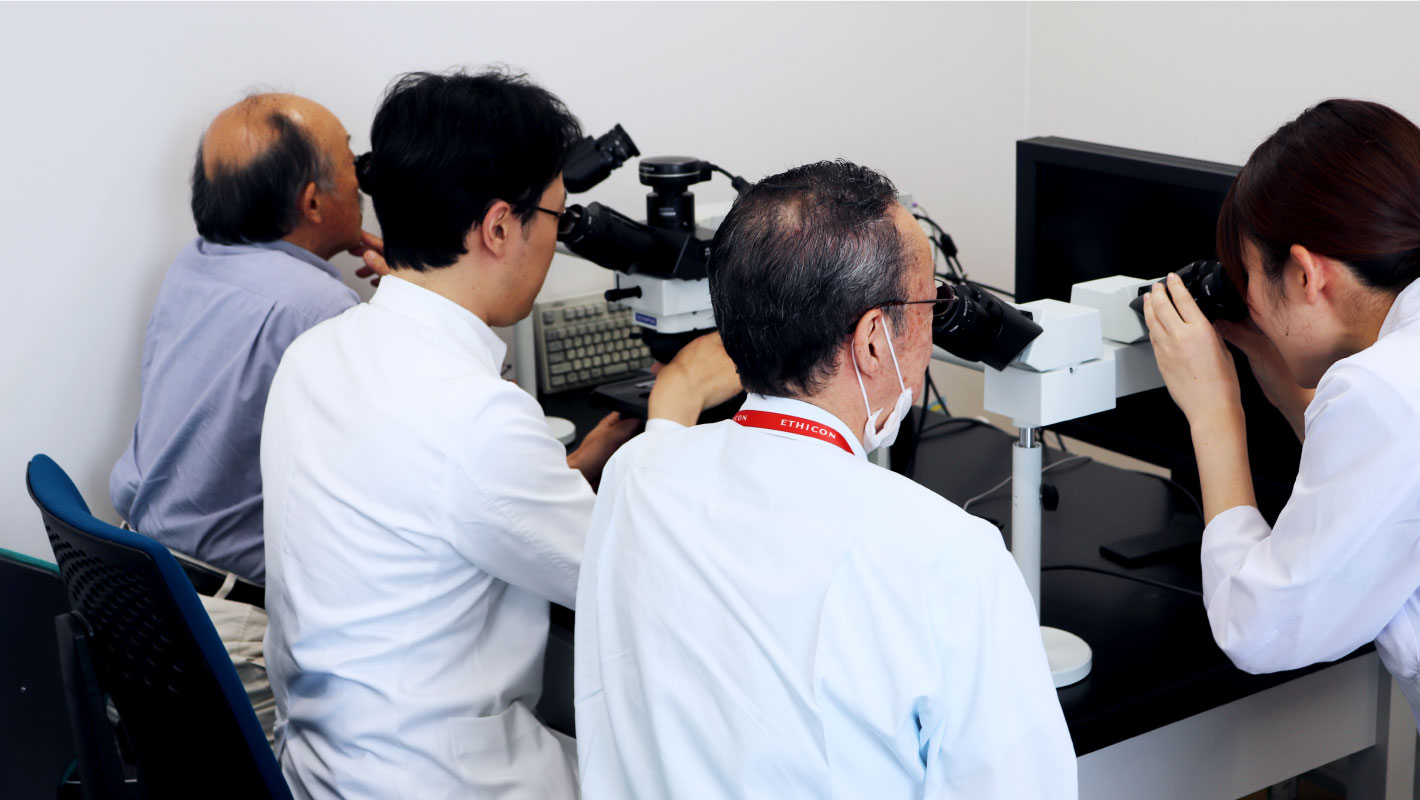

高い診断精度と迅速診断

病理診断はがんの最終診断になりますので、その責任は非常に重大です。一方で一個人の能力には限界があり、どんなに熟練の病理医でも正診率100%は不可能です。特に手術中にオペ室から提出される検体を短時間で病理診断する「迅速診断」では様々な制約から良性、悪性の診断ですら難しい場合が存在します。ですので、診断精度の向上のため当科では複数人の病理専門医が在籍し、診断困難な症例では議論を交わして正診率の向上に努めています。

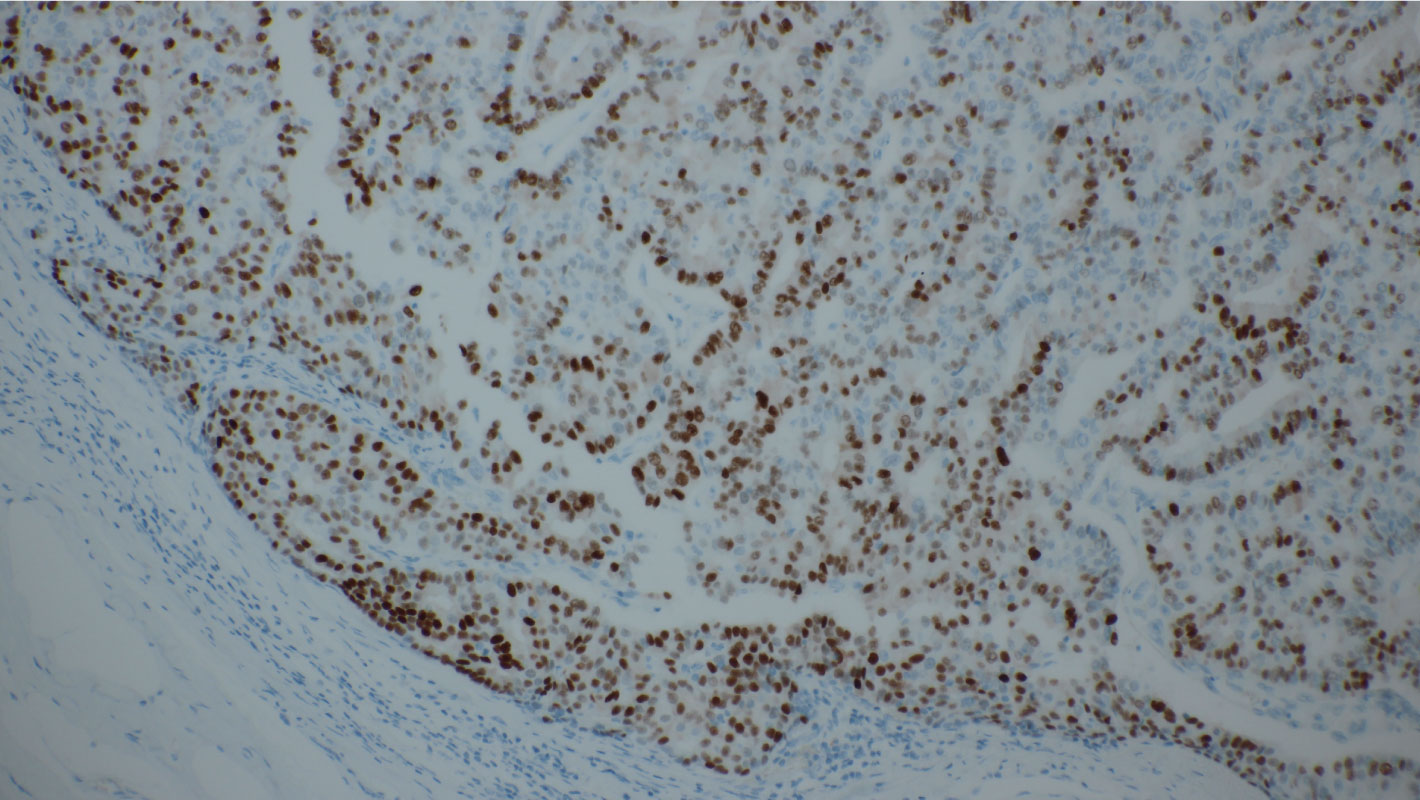

コンパニオン診断

近年、病理診断に対して求められる役割は増加の一途を辿っています。がんの種類や進行度の診断のみならず、がんがどのような形質を発現しているか評価することも治療方針を決定するうえで必要になります。その多くは、免疫組織化学と呼ばれる手法を用いて抗体抗原反応を可視化することで顕微鏡観察にて評価します。具体例を挙げますと乳がんではエストロゲン受容体、プロゲステロン受容体の発現を確認することで、内分泌療法を選択することが可能です。また肺がんでは体外診断用医薬品、いわゆるコンパニオン診断薬を用いた検査手法でEGFR遺伝子の変異やALK融合遺伝子の存在を確認し、特異的な分子標的治療を行うことが可能です。コンパニオン診断の全てに当科の機材で対応することは困難ですが可能な範囲で実施できる項目は増やしていき、対応していない項目も外部の検査会社と連携をとることで患者さまに有益な情報を提供していきます。